6я╝ОуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уВТшинхоЪуБЧуВИуБЖя╝БуАРSTUDIOч╖иуАС_MODO BASS

MODO BASS 2уБоSTUDIOуВ╗уВпуВ╖уГзуГ│уБлуБпуАБцнкуБ┐ч│╗уБЛуВЙчй║щЦУч│╗уБ╛уБзхдЪх╜йуБкуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБМчФицДПуБХуВМуБжуБКуВКуАБщЯ│уБлхОЪуБ┐уВДх║ГуБМуВКуВТхКауБИуВЛуБУуБиуБМуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

MODO BASS 2уБоSTUDIOуВ╗уВпуВ╖уГзуГ│уБлуБпуАБцнкуБ┐ч│╗уБЛуВЙчй║щЦУч│╗уБ╛уБзхдЪх╜йуБкуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБМчФицДПуБХуВМуБжуБКуВКуАБщЯ│уБлхОЪуБ┐уВДх║ГуБМуВКуВТхКауБИуВЛуБУуБиуБМуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

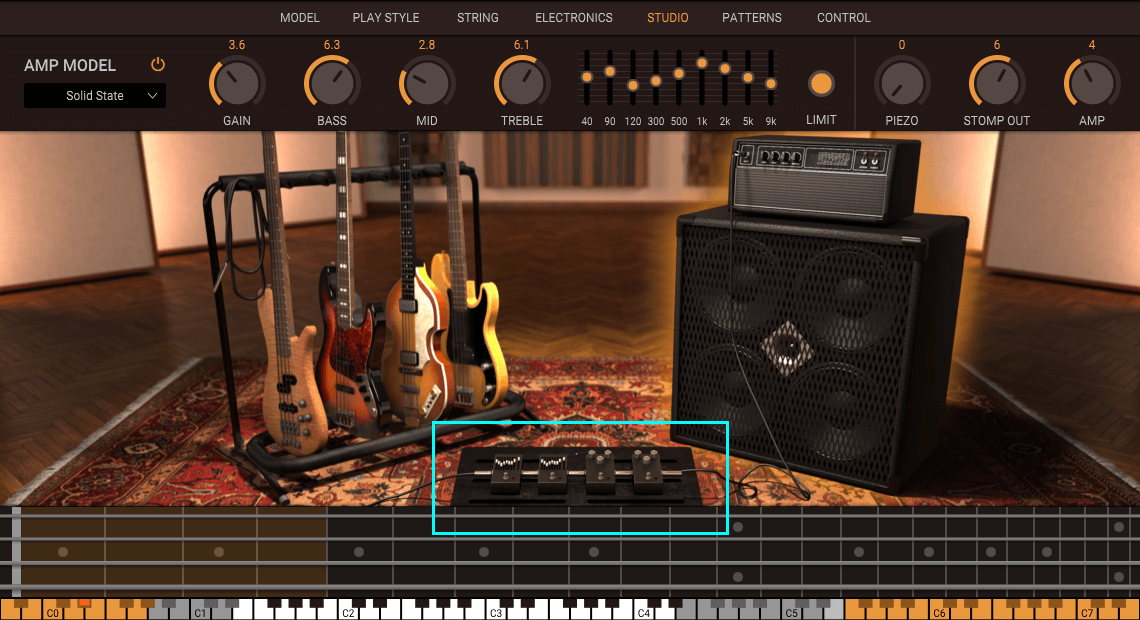

уБЭуБУуБзуБУуБошиШф║ЛуБзуБпуАБхРДуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБочиощбЮуВДуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБохГНуБНуВТч┤╣ф╗ЛуБЧуАБщЯ│ф╜ЬуВКуБлуБйуБоуВИуБЖуБкх╜▒щЯ┐уВТф╕ОуБИуВЛуБЛуВТшй│уБЧуБПшкмцШОуБЧуБ╛уБЩуАВ

уБУуБошиШф║ЛуВТшкнуВБуБ░уАБуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБохК╣цЮЬуВДф╜┐уБДцЦ╣уБМхИЖуБЛуВЛуВИуБЖуБлуБкуВЛуБоуБзуАБчРЖцГ│уБоуГЩуГ╝уВ╣уВ╡уВжуГ│уГЙуВТф╜ЬуВКуБЯуБДцЦ╣уБпуАБуБЬуБ▓цЬАх╛МуБ╛уБзуБФшжзуБПуБауБХуБДуАВ

- уВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТшбичд║уБЩуВЛ

- уВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уВТшинхоЪуБЩуВЛ

- уААOctaverя╝ИуВкуВпуВ┐уГ╝уГРуГ╝я╝Й

- уААDistortionя╝ИуГЗуВгуВ╣уГИуГ╝уВ╖уГзуГ│я╝Й

- уААChorusя╝ИуВ│уГ╝уГйуВ╣я╝Й

- уААCompя╝ИуВ│уГ│уГЧуГмуГГуВ╡уГ╝я╝Й

- уААDelayя╝ИуГЗуВгуГмуВдя╝Й

- уААEnv Filerя╝ИуВиуГ│уГЩуГнуГ╝уГЧуГ╗уГХуВгуГлуВ┐уГ╝я╝Й

- уААGraphic EQя╝ИуВ░уГйуГХуВгуГГуВпуВдуВ│уГйуВдуВ╢уГ╝я╝Й

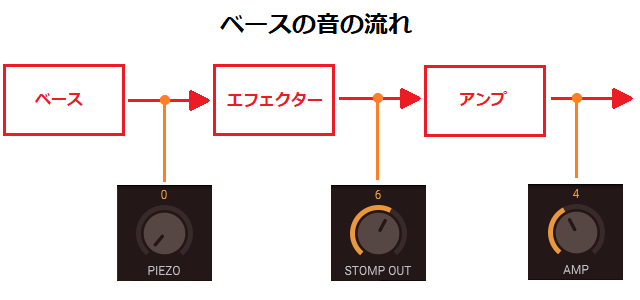

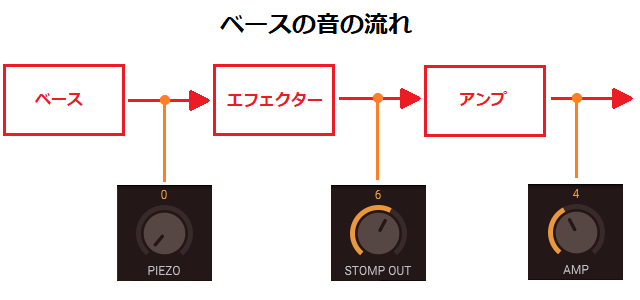

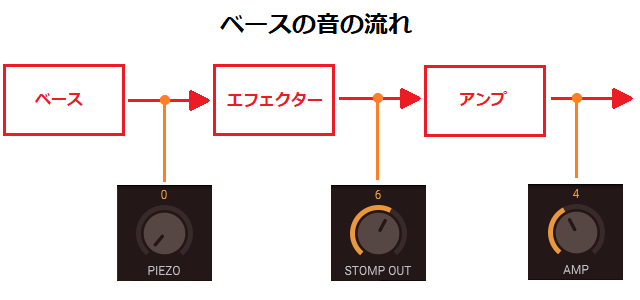

- PIEZOя╝ПSTOMP OUTя╝ПAMP

- уААPIEZOя╝ИуГФуВиуВ╛я╝Й

- уААSTOMP OUTя╝ИуВ╣уГИуГ│уГЧуВвуВжуГИя╝Й

- уААAMPя╝ИуВвуГ│уГЧя╝Й

- уБ╛уБиуВБ

уВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТшбичд║уБЩуВЛ

STUDIOуВ╗уВпуВ╖уГзуГ│уБзуБпуАБуВвуГ│уГЧуБиуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТхИЗуВКцЫ┐уБИуБжф╜┐чФиуБЧуБ╛уБЩуАВуБУуБУуБзуБпуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТшбичд║уБЩуВЛцЦ╣ц│ХуВТшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

1я╝ОуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТшбичд║уБЩуВЛуБлуБпуАБчФ╗щЭвф╕КуБоуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уВТуВпуГкуГГуВпуБЧуБ╛уБЩуАВ

2я╝ОуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуБМшбичд║уБХуВМуБ╛уБЧуБЯуАВ

3я╝ОуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБпцЬАхдз4уБдуБ╛уБзч╡ДуБ┐хРИуВПуБЫуБжф╜┐чФиуБзуБНуАБуВпуГкуГГуВпуБзуВкуГ│я╝ПуВкуГХуВТхИЗуВКцЫ┐уБИуВЙуВМуБ╛уБЩуАВ

4я╝ОуВкуГ│я╝ПуВкуГХуБохИЗуВКцЫ┐уБИуБпуАБчФ╗щЭвф╕КуБоуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уВТчЫ┤цОеуВпуГкуГГуВпуБЧуБжшбМуБЖуБУуБиуВВуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

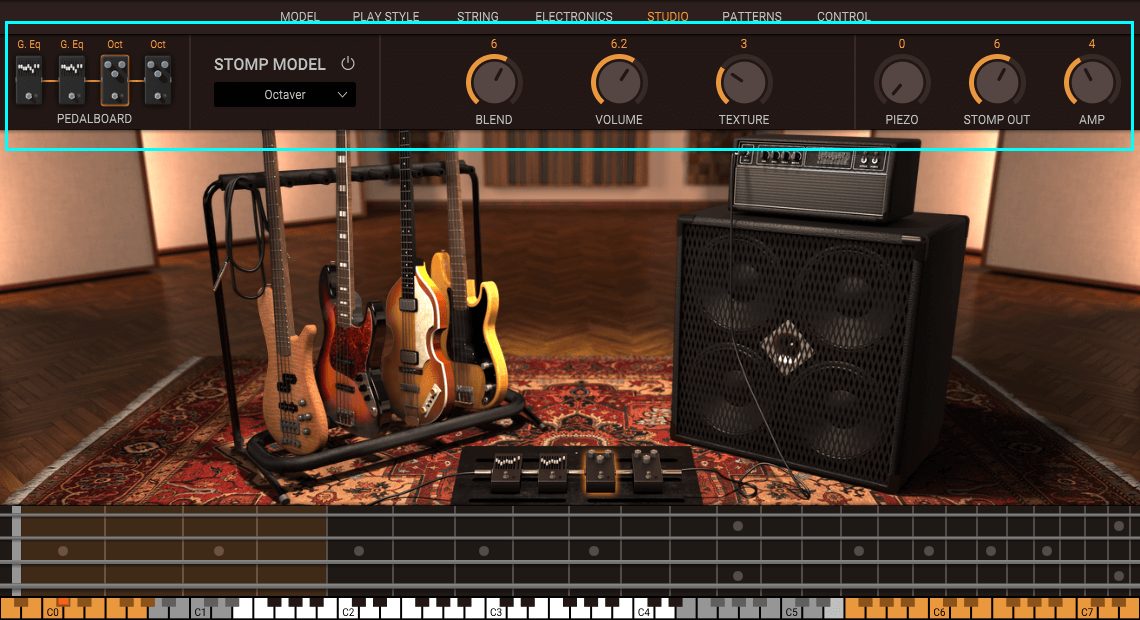

уВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уВТшинхоЪуБЩуВЛ

MODO BASS 2уБлуБп7чиощбЮуБоуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБМчФицДПуБХуВМуБжуБДуБ╛уБЩуАВуБЭуВМуБЮуВМуБоуВиуГХуВзуВпуГИуВТч╡ДуБ┐хРИуВПуБЫуВЛуБУуБиуБзуАБхдЪх╜йуБкуВ╡уВжуГ│уГЙуГбуВдуВпуБМхПпшГ╜уБзуБЩуАВ

уБЭуВМуБзуБпуАБ7уБдуБоуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уВТщаЖуБлшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

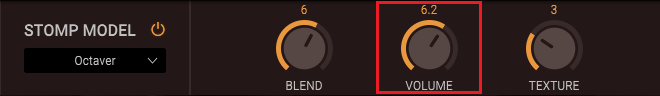

Octaverя╝ИуВкуВпуВ┐уГ╝уГРуГ╝я╝Й

OctaverуБпхОЯщЯ│уБл1уВкуВпуВ┐уГ╝уГЦф╕ЛуБощЯ│уВТхКауБИуБжхОЪуБ┐уВТхЗ║уБЩуВиуГХуВзуВпуГИуБзуБЩуАВшинхоЪуВТшк┐цХ┤уБЩуВМуБ░уАБхОЯщЯ│уБиуВкуВпуВ┐уГ╝уГЦщЯ│уБоцпФчОЗуВДщЯ│уБош│кцДЯуВТуВ│уГ│уГИуГнуГ╝уГлуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

уБЭуВМуБзуБпуАБуВкуВпуВ┐уГ╝уГРуГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТ1уБдуБЪуБдшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

BLENDя╝ИуГЦуГмуГ│уГЙя╝Й

BLENDуБпхОЯщЯ│уБиуВкуВпуВ┐уГ╝уГЦщЯ│уБоц╖╖уБЦуВКхЕ╖хРИуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВхОЯщЯ│уВТуБЧуБгуБЛуВКцоЛуБЧуБЯуБДха┤хРИуБпф╜ОуВБуБлуАБуВкуВпуВ┐уГ╝уГЦщЯ│уВТщЪЫчлЛуБЯуБЫуБЯуБДха┤хРИуБпщлШуВБуБлшинхоЪуБЧуБ╛уБЩуАВ

BLENDуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

BLENDуВТуАМ3.0уАНуБиуАМ7уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпBLENDуБМуАМ3.0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБхОЯщЯ│хпДуВКуБзшЗкчД╢уБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпBLENDуБМуАМ7уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВкуВпуВ┐уГ╝уГЦщЯ│уБМх╝╖уБПц╖╖уБЦуБгуБЯхдкуБПх║ГуБМуВКуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

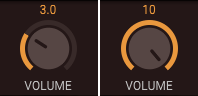

VOLUMEя╝ИуГЬуГкуГеуГ╝уГая╝Й

VOLUMEуБпуВкуВпуВ┐уГ╝уГРуГ╝уБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБиуГЦуГмуГ│уГЙх╛МуБощЯ│щЗПуБМхдзуБНуБПуБкуВКуАБф╕ЛуБТуВЛуБих░ПуБХуБПуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

VOLUMEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

VOLUMEуВТуАМ3.0уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ3.0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБхЗ║хКЫуБМцКСуБИуВЙуВМуБЯцОзуБИуВБуБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщЯ│щЗПуБМф╕КуБМуВКуАБуВИуВКхЙНуБлхЗ║уВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

TEXTUREя╝ИуГЖуВпуВ╣уГБуГгуГ╝я╝Й

TEXTUREуБпуВкуВпуВ┐уГ╝уГЦщЯ│уБош│кцДЯуВДш╝кщГнуВТуВ│уГ│уГИуГнуГ╝уГлуБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБищЯ│уБлч▓ЧуБХуВДуВиуГГуВ╕уБМхКауВПуВКуАБф╕ЛуБТуВЛуБиц╗СуВЙуБЛуБзцЯФуВЙуБЛуБДхН░ш▒буБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

TEXTUREуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

TEXTUREуВТуАМ0уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпTEXTUREуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуБкуВБуВЙуБЛуБзуВпуГкуВвуБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпTEXTUREуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБч▓ЧуБХуБМхКауВПуБгуБЯуБЦуВЙуБдуБНуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлхдЙхМЦуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

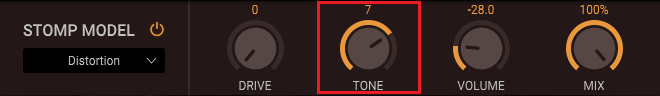

Distortionя╝ИуГЗуВгуВ╣уГИуГ╝уВ╖уГзуГ│я╝Й

DistortionуБпщЯ│уВТх╝╖уБПцнкуБ╛уБЫуВЛуВиуГХуВзуВпуГИуБзуБЩуАВхАНщЯ│уВДуВ╡уВ╣уГЖуВгуГ│уВТх╝╖шк┐уБЩуВЛуБУуБиуБзуАБхнШхЬицДЯуБоуБВуВЛхКЫх╝╖уБДуВ╡уВжуГ│уГЙуВТчФЯуБ┐хЗ║уБЫуБ╛уБЩуАВ

уБЭуВМуБзуБпуАБуГЗуВгуВ╣уГИуГ╝уВ╖уГзуГ│уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТ1уБдуБЪуБдшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

DRIVEя╝ИуГЙуГйуВдуГЦя╝Й

DRIVEуБпцнкуБ┐уБох╝╖уБХуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВхАдуВТф╕КуБТуВЛуБ╗уБйхАНщЯ│уБМхвЧуБИуАБуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуВ╢уГйуБдуБНуВДш┐лхКЫуБМхКауВПуВКуБ╛уБЩуАВ

DRIVEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

DRIVEуВТуАМ0уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпDRIVEуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВпуГкуГ╝уГ│уБзшЗкчД╢уБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпDRIVEуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБхАНщЯ│уБМхвЧуБИуАБцнкуБ┐уБох╝╖уБДшНТуАЕуБЧуБДуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

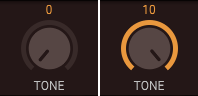

TONEя╝ИуГИуГ╝уГ│я╝Й

TONEуБпщЯ│уБоцШОуВЛуБХуВДщлШщЯ│уБохЗ║цЦ╣уВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВф╕КуБТуВЛуБиуВ╖уГгуГ╝уГЧуБзцКЬуБСуБошЙпуБДщЯ│уБлуБкуВКуАБф╕ЛуБТуВЛуБишР╜уБбчЭАуБДуБЯф╕╕уБДщЯ│уБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

TONEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

TONEуВТуАМ0уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпTONEуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщлШщЯ│уБМцКСуБИуВЙуВМуБЯуАБуВДуВДуБУуВВуБгуБЯхН░ш▒буБоуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпTONEуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщлШщЯ│уБМщЪЫчлЛуБбуАБуВ╖уГгуГ╝уГЧуБзцКЬуБСуБошЙпуБДщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

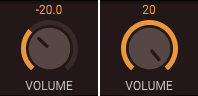

VOLUMEя╝ИуГЬуГкуГеуГ╝уГая╝Й

VOLUMEуБпуВиуГХуВзуВпуГИхЕиф╜УуБохЗ║хКЫщЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВф╕КуБТуВЛуБихнШхЬицДЯуБМхвЧуБЧуАБф╕ЛуБТуВЛуБицОзуБИуВБуБкхН░ш▒буБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

VOLUMEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

VOLUMEуВТуАМ-20уАНуБиуАМ20уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ-20уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщЯ│щЗПуБМх░ПуБХуБПцОзуБИуВБуБкуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ20уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщЯ│щЗПуБМхдзуБНуБПуБкуВКуАБуВИуВКхнШхЬицДЯуБоуБВуВЛщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

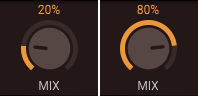

MIXя╝ИуГЯуГГуВпуВ╣я╝Й

MIXуБпхОЯщЯ│уБиуВиуГХуВзуВпуГИщЯ│уБоуГРуГйуГ│уВ╣уВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВхАдуВТф╕КуБТуВЛуБ╗уБйуВиуГХуВзуВпуГИщЯ│уБМх╝╖шк┐уБХуВМуАБф╕ЛуБТуВЛуБихОЯщЯ│уБоцпФчОЗуБМщлШуБПуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

MIXуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

MIXуВТуАМ20%уАНуБиуАМ80%уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпMIXуБМуАМ20%уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБхОЯщЯ│уБМф╕нх┐ГуБоуГКуГБуГеуГйуГлуБкуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпMIXуБМуАМ80%уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВиуГХуВзуВпуГИщЯ│уБМх╝╖шк┐уБХуВМуБЯуАБуВИуВКцнкуБ┐уБохК╣уБДуБЯщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

Chorusя╝ИуВ│уГ╝уГйуВ╣я╝Й

уВ│уГ╝уГйуВ╣уБпщЯ│уБлцП║уВЙуБОуБихОЪуБ┐уВТхКауБИуВЛуВиуГХуВзуВпуГИуБзуБЩуАВшинхоЪуВТхдЙуБИуВЛуБУуБиуБзуАБшЗкчД╢уБкх║ГуБМуВКуБЛуВЙц╖▒уБДуГвуВ╕уГеуГмуГ╝уВ╖уГзуГ│уБ╛уБзшбичП╛уБзуБНуБ╛уБЩуАВ

уБЭуВМуБзуБпуАБуВ│уГ╝уГйуВ╣уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТ1уБдуБЪуБдшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

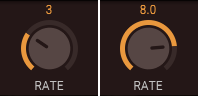

RATEя╝ИуГмуГ╝уГИя╝Й

RATEуБпуВ│уГ╝уГйуВ╣уБоцП║уВМя╝ИуГвуВ╕уГеуГмуГ╝уВ╖уГзуГ│я╝ЙуБощАЯуБХуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБицП║уВМуБМщАЯуБПуБкуВКуАБф╕ЛуБТуВЛуБиуВЖуБгуБЯуВКуБиуБЧуБЯцП║уВМуБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

RATEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

RATEуВТуАМ3уАНуБиуАМ8.0уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпRATEуБМуАМ3уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБцП║уВМуБМуВЖуБгуБПуВКуБзуАБшР╜уБбчЭАуБДуБЯуВ│уГ╝уГйуВ╣хК╣цЮЬуБощЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпRATEуБМуАМ8.0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБцП║уВМуБМщАЯуБПуБкуВКуАБуГвуВ╕уГеуГмуГ╝уВ╖уГзуГ│уБМх╝╖шк┐уБХуВМуБЯуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

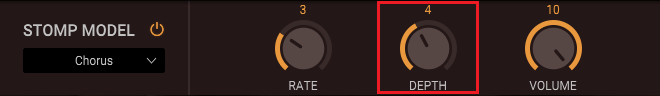

DEPTHя╝ИуГЗуГЧуВ╣я╝Й

DEPTHуБпуВ│уГ╝уГйуВ╣уБоцП║уВМя╝ИуГвуВ╕уГеуГмуГ╝уВ╖уГзуГ│я╝ЙуБоц╖▒уБХуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБицП║уВМуБох╣ЕуБМхдзуБНуБПуБкуВКуАБф╕ЛуБТуВЛуБицП║уВМуБМх░ПуБХуБПуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

DEPTHуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

DEPTHуВТуАМ3уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпDEPTHуБМуАМ3уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБцП║уВМуБох╣ЕуБМх░ПуБХуБПуАБцОзуБИуВБуБкуВ│уГ╝уГйуВ╣хК╣цЮЬуБощЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпDEPTHуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБцП║уВМуБМхдзуБНуБПуБкуВКуАБх║ГуБМуВКуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлф╗Хф╕КуБМуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

VOLUMEя╝ИуГЬуГкуГеуГ╝уГая╝Й

VOLUMEуБпуВ│уГ╝уГйуВ╣уБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБиуВ│уГ╝уГйуВ╣уБощЯ│щЗПуБМхдзуБНуБПуБкуВКуАБф╕ЛуБТуВЛуБих░ПуБХуБПуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

VOLUMEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

VOLUMEуВТуАМ0уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВ│уГ╝уГйуВ╣уБощЯ│щЗПуБМуВ╝уГнуБлуБкуВКуАБхОЯщЯ│уБоуБ┐уБоуВ╖уГ│уГЧуГлуБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВ│уГ╝уГйуВ╣уБохК╣цЮЬуБМцЬАхдзщЩРуБлчЩ║цПоуБХуВМуАБх║ГуБМуВКуБицП║уВМуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

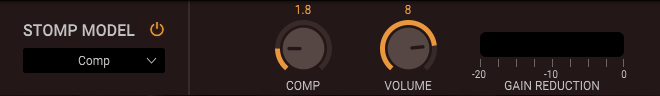

Compя╝ИуВ│уГ│уГЧуГмуГГуВ╡уГ╝я╝Й

уВ│уГ│уГЧуГмуГГуВ╡уГ╝уБпщЯ│щЗПуБоуБ░уВЙуБдуБНуВТцКСуБИуБжуВ╡уВжуГ│уГЙуВТцХ┤уБИуВЛуВиуГХуВзуВпуГИуБзуБЩуАВуГАуВдуГКуГЯуВпуВ╣уВТуВ│уГ│уГИуГнуГ╝уГлуБЧуАБщЯ│уБоч▓ТуВТцПГуБИуБжшБ┤уБНуВДуБЩуБПуБЧуБ╛уБЩуАВ

уБЭуВМуБзуБпуАБуВ│уГ│уГЧуГмуГГуВ╡уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТ1уБдуБЪуБдшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

COMPя╝ИуВ│уГ│уГЧя╝Й

COMPуБпхЬзч╕оуБох╝╖уБХуВТшк┐цХ┤уБЧуАБщЯ│щЗПуБоуБ░уВЙуБдуБНуВТцКСуБИуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВхАдуВТф╕КуБТуВЛуБихдзуБНуБкщЯ│уБМцКСуБИуВЙуВМуАБуБ╛уБиуБ╛уВКуБоуБВуВЛхоЙхоЪуБЧуБЯуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

COMPуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

COMPуВТуАМ0уАНуБиуАМ5уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпCOMPуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуГАуВдуГКуГЯуВпуВ╣уБох╣ЕуБМуБЭуБоуБ╛уБ╛цоЛуБгуБЯшЗкчД╢уБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпCOMPуБМуАМ5уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщЯ│уБоч▓ТуБМуБЭуВНуБДуАБуБ╛уБиуБ╛уВКуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлхдЙхМЦуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

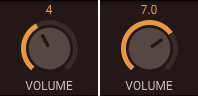

VOLUMEя╝ИуГЬуГкуГеуГ╝уГая╝Й

VOLUMEуБпуВ│уГ│уГЧуГмуГГуВ╡уГ╝щАЪщБОх╛МуБохЗ║хКЫщЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБищЯ│щЗПуБМхдзуБНуБПуБкуВКуАБф╕ЛуБТуВЛуБих░ПуБХуБПуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

VOLUMEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

VOLUMEуВТуАМ4уАНуБиуАМ7.0уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ4уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВ│уГ│уГЧуГмуГГуВ╡уГ╝х╛МуБощЯ│уБМцОзуБИуВБуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпVOLUMEуБМуАМ7.0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщЯ│щЗПуБМцМБуБбф╕КуБМуВКуАБуВИуВКхнШхЬицДЯуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

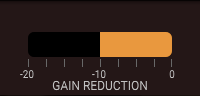

GAIN REDUCTIONя╝ИуВ▓уВдуГ│уГкуГАуВпуВ╖уГзуГ│я╝Й

GAIN REDUCTIONуБпуВ│уГ│уГЧуГмуГГуВ╡уГ╝уБохЬзч╕ощЗПуВТшжЦшжЪчЪДуБлчд║уБЩцйЯшГ╜уБзуБЩуАВхЖНчФЯф╕нуБлуГбуГ╝уВ┐уГ╝уВТуГБуВзуГГуВпуБЩуВЛуБУуБиуБзуАБуБйуБоуБПуВЙуБДхЬзч╕оуБХуВМуБжуБДуВЛуБЛуВТчв║шкНуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

чФ╗хГПуБоуВИуБЖуБлуАБуВкуГмуГ│уВ╕уБоуГРуГ╝уБМх╖жуБлф╝╕уБ│уВЛуБ╗уБйуАБщЯ│уБМуБйуВМуБауБСцКСуБИуВЙуВМуБжуБДуВЛуБЛуБМхИЖуБЛуВКуБ╛уБЩуАВ

Delayя╝ИуГЗуВгуГмуВдя╝Й

уГЗуВгуГмуВдуБпщЯ│уВТщБЕуВЙуБЫуБжч╣░уВКш┐ФуБЧхЖНчФЯуБЩуВЛуВиуГХуВзуВпуГИуБзуБЩуАВцоЛщЯ┐уБощХ╖уБХуВДхПНх╛йхЫЮцХ░уВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуБУуБиуБзуАБчй║щЦУчЪДуБкх║ГуБМуВКуВДуГкуВ║уГауБохдЙхМЦуВТф╜ЬуВКхЗ║уБЫуБ╛уБЩуАВ

уБЭуВМуБзуБпуАБуГЗуВгуГмуВдуБошинхоЪчФ╗щЭвуВТ1уБдуБЪуБдшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

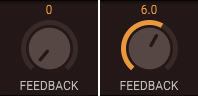

FEEDBACKя╝ИуГХуВгуГ╝уГЙуГРуГГуВпя╝Й

FEEDBACKуБпуГЗуВгуГмуВдщЯ│я╝ИуВиуВ│уГ╝я╝ЙуБМф╜ХхЫЮч╣░уВКш┐ФуБХуВМуВЛуБЛуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВхАдуВТф╕КуБТуВЛуБихПНх╛йуБМхвЧуБИуАБщХ╖уБПч╢ЪуБПуВиуВ│уГ╝хК╣цЮЬуБМх╛ЧуВЙуВМуБ╛уБЩуАВ

FEEDBACKуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

FEEDBACKуВТуАМ0уАНуБиуАМ6.0уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпFEEDBACKуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБохПНх╛йхЫЮцХ░уБМх░СуБкуБПуАБуВиуВ│уГ╝уБМчЯнуБДщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпFEEDBACKуБМуАМ6.0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМшдЗцХ░хЫЮхПНх╛йуБЧуАБцоЛщЯ┐уБМх╝╖шк┐уБХуВМуБЯх║ГуБМуВКуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

TIMEя╝ИуГЗуВгуГмуВдуВ┐уВдуГая╝Й

TIMEуБпуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМщ│┤уВЛуБ╛уБзуБоцЩВщЦУуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБиуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМщБЕуВМуБжхЖНчФЯуБХуВМуАБф╕ЛуБТуВЛуБич┤ацЧйуБПщ│┤уВЛуВИуБЖуБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

TIMEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

TIMEуВТуАМ200уАНуБиуАМ600уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпTIMEуБМуАМ200уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБчЯнуБДуГЗуВгуГмуВдуВ┐уВдуГауБзч┤ацЧйуБПхПНщЯ┐уБЩуВЛуВиуВ│уГ╝уБМхКауВПуБгуБЯщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпTIMEуБМуАМ600уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМщБЕуВМуБжхЖНчФЯуБХуВМуАБх║ГуБМуВКуБоуБВуВЛцоЛщЯ┐уБМхКауВПуБгуБЯуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

DRYя╝ИуГЙуГйуВдя╝Й

DRYуБпхОЯщЯ│я╝ИуВиуГХуВзуВпуГИуБМуБЛуБЛуБгуБжуБДуБкуБДщЯ│я╝ЙуБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБихОЯщЯ│уБМх╝╖шк┐уБХуВМуАБф╕ЛуБТуВЛуБихОЯщЯ│уБМх░ПуБХуБПуБкуВКуАБчЫ╕хп╛чЪДуБлуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМчЫочлЛуБдуВИуБЖуБлуБкуВКуБ╛уБЩуАВ

DRYуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

DRYуВТуАМ1.0уАНуБиуАМ8.0уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпDRYуБМуАМ1.0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБхОЯщЯ│уБМх░ПуБХуБПуАБуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМчЫочлЛуБдщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпDRYуБМуАМ8.0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБхОЯщЯ│уБМх╝╖шк┐уБХуВМуАБуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБиуБоф╕Аф╜УцДЯуБМхвЧуБЧуБЯуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

WETя╝ИуВжуВзуГГуГИя╝Й

WETуБпуГЗуВгуГмуВдщЯ│я╝ИуВиуГХуВзуВпуГИуБМуБЛуБЛуБгуБЯщЯ│я╝ЙуБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБиуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМх╝╖шк┐уБХуВМуАБф╕ЛуБТуВЛуБиуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМх░ПуБХуБПуБкуВКуАБхОЯщЯ│уБМщЪЫчлЛуБбуБ╛уБЩуАВ

WETуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

WETуВТуАМ3уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпWETуБМуАМ3уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМцОзуБИуВБуБзуАБхОЯщЯ│уБМщЪЫчлЛуБгуБЯщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпWETуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуГЗуВгуГмуВдщЯ│уБМх╝╖шк┐уБХуВМуАБхОЯщЯ│уБиуБоф╕Аф╜УцДЯуБМхвЧуБЧуБЯуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

Env Filerя╝ИуВиуГ│уГЩуГнуГ╝уГЧуГ╗уГХуВгуГлуВ┐уГ╝я╝Й

уВиуГ│уГЩуГнуГ╝уГЧуГ╗уГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБпц╝ФхеПуБох╝╖х╝▒уБлх┐ЬуБШуБжуВлуГГуГИуВкуГХхСиц│вцХ░уБМхдЙхМЦуБЩуВЛуВиуГХуВзуВпуГИуБзуБЩуАВуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБМхЛХуБПуБУуБиуБзуАБщЯ│уБлуБЖуБнуВКуВДуГпуВжуБоуВИуБЖуБкхК╣цЮЬуБМчФЯуБ╛уВМуБ╛уБЩуАВ

уБЭуВМуБзуБпуАБуВиуГ│уГЩуГнуГ╝уГЧуГ╗уГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБошинхоЪчФ╗щЭвуВТ1уБдуБЪуБдшжЛуБжуБДуБНуБ╛уБЧуВЗуБЖуАВ

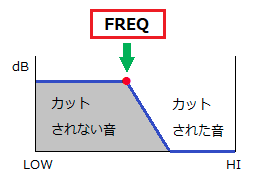

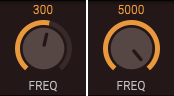

FREQя╝ИуГХуГкуГ╝уВ▒уГ│уВ╖уГ╝я╝Й

FREQуБпуБйуБощЯ│хЯЯуБЛуВЙуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБМуБЛуБЛуВКхзЛуВБуВЛуБЛуВТц▒║уВБуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцХ░хАдуВТф╕КуБТуВЛуБищлШщЯ│хпДуВКуБлуАБф╕ЛуБТуВЛуБиф╜ОщЯ│хпДуВКуБлуАБуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБохК╣уБПх╕пхЯЯуБМчз╗хЛХуБЧуБ╛уБЩуАВ

LPя╝ИуГнуГ╝уГСуВ╣я╝ЙуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБоха┤хРИуБпуАБFREQуВТхЛХуБЛуБЩуБУуБиуБзш╡дчВ╣я╝ИуВлуГГуГИуВкуГХхСиц│вцХ░я╝ЙуБМх╖жхП│уБлчз╗хЛХуБЧуАБщлШщЯ│уВТуБйуБУуБЛуВЙуВлуГГуГИуБЩуВЛуБЛуВТшк┐цХ┤уБзуБНуБ╛уБЩуАВ

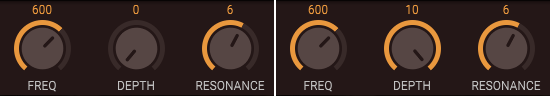

DEPTHя╝ИуГЗуГЧуВ╣я╝Й

DEPTHуБпц╝ФхеПуБох╝╖х╝▒уБлх┐ЬуБШуБжхдЙхМЦуБЩуВЛуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБоуБЛуБЛуВКхЕ╖хРИуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВхАдуВТф╕КуБТуВЛуБих╝╖х╝▒уБлуВИуВЛхдЙхМЦуБМхдзуБНуБПуБкуВКуАБщЯ│уБлуВИуВКх╝╖уБДуБЖуБнуВКуВДхЛХуБНуБМхКауВПуВКуБ╛уБЩуАВ

DEPTHуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

уГнуГ╝уГСуВ╣уБзDEPTHуВТуАМ0уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпDEPTHуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБМхЛХуБЛуБЪуАБх╣│хЭжуБзшР╜уБбчЭАуБДуБЯщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпDEPTHуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБц╝ФхеПуБох╝╖х╝▒уБлх┐ЬуБШуБжуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБМщЦЛуБНуАБуБЖуБнуВКуВДшбицГЕуБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлхдЙхМЦуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

RESONANCEя╝ИуГмуВ╛уГКуГ│уВ╣я╝Й

RESONANCEуБпуВлуГГуГИуВкуГХхСиц│вцХ░ф╗Шш┐СуБощЯ│уВТх╝╖шк┐уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВхАдуВТф╕КуБТуВЛуБиуВпуВ╗уБоуБВуВЛщЛнуБДщЯ│уБлуБкуВКуАБуГХуВгуГлуВ┐уГ╝хК╣цЮЬуБМуВИуВКуБпуБгуБНуВКцДЯуБШуВЙуВМуБ╛уБЩуАВ

RESONANCEуБлуВИуВЛщЯ│шЙ▓уБохдЙхМЦуВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

уГнуГ╝уГСуВ╣уБзRESONANCEуВТуАМ0уАНуБиуАМ10уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпRESONANCEуБМуАМ0уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВлуГГуГИуВкуГХф╗Шш┐СуБМх╝╖шк┐уБХуВМуБЪуАБц╗СуВЙуБЛуБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпRESONANCEуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуВлуГГуГИуВкуГХф╗Шш┐СуБМщЪЫчлЛуБгуБжуАБщЛнуБПуВпуВ╗уБоуБВуВЛуВ╡уВжуГ│уГЙуБлхдЙхМЦуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

LPя╝ИуГнуГ╝уГСуВ╣уГХуВгуГлуВ┐уГ╝я╝Й

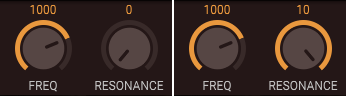

LPя╝ИуГнуГ╝уГСуВ╣я╝ЙуБпщлШхЯЯуВТуВлуГГуГИуБЧуАБф╜ОхЯЯуВТщАЪуБЩуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБзуБЩуАВFREQуВТхЛХуБЛуБЩуБУуБиуБзуАБуБйуБохСиц│вцХ░уБ╛уБзщлШхЯЯуВТуВлуГГуГИуБЩуВЛуБЛуВТц▒║уВБуВЙуВМуБ╛уБЩуАВ

LPуБзFREQуВТшк┐цХ┤уБЧуБЯщЯ│шЙ▓уВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

уГнуГ╝уГСуВ╣уБзFREQуВТуАМ300уАНуБиуАМ5000уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпFREQуБМуАМ300уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщлШхЯЯуБМхдзуБНуБПуВлуГГуГИуБХуВМуАБуБУуВВуБгуБЯуВИуБЖуБкщЯ│шЙ▓уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпFREQуБМуАМ5000уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБщлШхЯЯуБМуБЧуБгуБЛуВКцоЛуВКуАБцШОуВЛуБПцКЬуБСуБошЙпуБДуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

BPя╝ИуГРуГ│уГЙуГСуВ╣уГХуВгуГлуВ┐уГ╝я╝Й

BPя╝ИуГРуГ│уГЙуГСуВ╣я╝ЙуБпчЙ╣хоЪуБохСиц│вцХ░х╕пуБауБСуВТщАЪуБЩуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБзуБЩуАВFREQуВТхЛХуБЛуБЩуБУуБиуБзуАБуБйуБох╕пхЯЯуВТф╕нх┐ГуБлщАЪуБЩуБЛуВТшинхоЪуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

BPуБзFREQуВТшк┐цХ┤уБЧуБЯщЯ│шЙ▓уВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

уГРуГ│уГЙуГСуВ╣уБзFREQуВТуАМ300уАНуБиуАМ3000уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпFREQуБМуАМ300уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБф╜ОхЯЯуБМф╕нх┐ГуБиуБкуВКуАБхдкуБПуБжуБУуВВуБгуБЯщЯ│уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпFREQуБМуАМ3000уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБф╕нщлШхЯЯуБМчЫочлЛуБбуАБцШОуВЛуБПш╗╜уБДуВ╡уВжуГ│уГЙуБлхдЙхМЦуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

HPя╝ИуГПуВдуГСуВ╣уГХуВгуГлуВ┐уГ╝я╝Й

HPя╝ИуГПуВдуГСуВ╣я╝ЙуБпф╜ОхЯЯуВТуВлуГГуГИуБЧуАБщлШхЯЯуВТщАЪуБЩуГХуВгуГлуВ┐уГ╝уБзуБЩуАВFREQуВТхЛХуБЛуБЩуБУуБиуБзуАБуБйуБохСиц│вцХ░уБЛуВЙф╕ЛуВТуВлуГГуГИуБЩуВЛуБЛуВТц▒║уВБуВЙуВМуБ╛уБЩуАВ

HPуБзFREQуВТшк┐цХ┤уБЧуБЯщЯ│шЙ▓уВТшБ┤уБДуБжуБ┐уВИуБЖя╝Б

уГПуВдуГСуВ╣уБзFREQуВТуАМ10уАНуБиуАМ700уАНуБлшинхоЪуБЧуБЯуГЩуГ╝уВ╣щЯ│ц║РуБзуБЩуАВцЬАхИЭуБощЯ│ц║РуБпFREQуБМуАМ10уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБф╜ОхЯЯуБМуБЧуБгуБЛуВКцоЛуБгуБЯхдкуБДщЯ│уБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

цмбуБощЯ│ц║РуБпFREQуБМуАМ700уАНуБлшинхоЪуБХуВМуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБф╜ОхЯЯуБМхдзуБНуБПуВлуГГуГИуБХуВМуАБш╗╜уБПуБжч┤░уБДуВ╡уВжуГ│уГЙуБлуБкуБгуБжуБДуБ╛уБЩуАВ

Graphic EQя╝ИуВ░уГйуГХуВгуГГуВпуВдуВ│уГйуВдуВ╢уГ╝я╝Й

Graphic EQуБпх╕пхЯЯуБФуБиуБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЧуАБщЯ│уБоуГРуГйуГ│уВ╣уВТцХ┤уБИуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВф╜ОхЯЯуВТх╝╖шк┐уБЧуБЯуВКуАБщлШхЯЯуВТцКСуБИуБЯуВКуБЩуВЛуБУуБиуБзуАБщЯ│уБлхОЪуБ┐уВДцКЬуБСуБошЙпуБХуВТхКауБИуВЙуВМуБ╛уБЩуАВ

хРДуВ╣уГйуВдуГАуГ╝уБпчЙ╣хоЪуБохСиц│вцХ░х╕пуВТцЛЕх╜УуБЧуБжуБКуВКуАБх┐ЕшжБуБлх┐ЬуБШуБжхАЛхИеуБлцУНф╜ЬуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

PIEZOя╝ПSTOMP OUTя╝ПAMP

PIEZOя╝ПSTOMP OUTя╝ПAMPуБпуАБуБЭуВМуБЮуВМуБохЗ║хКЫхЕИуБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВуВвуГ│уГЧуБиуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБзхЕ▒щАЪуБощаЕчЫоуБлуБкуБгуБжуБКуВКуАБуБйуБбуВЙуБочФ╗щЭвуБЛуВЙуБзуВВхРМуБШуВИуБЖуБлцУНф╜ЬуБзуБНуБ╛уБЩуАВ

PIEZOя╝ИуГФуВиуВ╛я╝Й

PIEZOуБпуГФуВиуВ╛уГФуГГуВпуВвуГГуГЧуБохЗ║хКЫщЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВуВвуВ│уГ╝уВ╣уГЖуВгуГГуВпуБоуВИуБЖуБкуВпуГкуВвуБкщЯ│уВТхПЦуВКхЕеуВМуБЯуБДуБиуБНуБлф╜┐уБДуБ╛уБЩуАВ

PIEZOуБпуАБщЯ│уБоц╡БуВМуБлц▓┐уБгуБжшжЛуВЛуБицмбуБоф╜Нч╜оуБлуБВуВКуБ╛уБЩуАВ

STOMP OUTя╝ИуВ╣уГИуГ│уГЧуВвуВжуГИя╝Й

STOMP OUTуБпуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝хЗ║хКЫуБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВцнкуБ┐уВДчй║щЦУч│╗уБкуБйуАБуВиуГХуВзуВпуГИуБощЯ│щЗПуГРуГйуГ│уВ╣уВТцХ┤уБИуБЯуБДуБиуБНуБлф╜┐уБДуБ╛уБЩуАВ

STOMP OUTуБпуАБщЯ│уБоц╡БуВМуБлц▓┐уБгуБжшжЛуВЛуБицмбуБоф╜Нч╜оуБлуБВуВКуБ╛уБЩуАВ

AMPя╝ИуВвуГ│уГЧя╝Й

AMPуБпуВвуГ│уГЧхЗ║хКЫуБощЯ│щЗПуВТшк┐цХ┤уБЩуВЛуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБзуБЩуАВф╗ЦуБохЗ║хКЫуБлхп╛уБЧуБжуАБуВвуГ│уГЧуБощЯ│уВТуБйуБоуБПуВЙуБДхКауБИуВЛуБЛуВТц▒║уВБуВЛуБиуБНуБлф╜┐уБДуБ╛уБЩуАВ

AMPуБпуАБщЯ│уБоц╡БуВМуБлц▓┐уБгуБжшжЛуВЛуБицмбуБоф╜Нч╜оуБлуБВуВКуБ╛уБЩуАВ

уБ╛уБиуВБ

ф╗КхЫЮуБпхРДуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уБочиощбЮуВДуГСуГйуГбуГ╝уВ┐уГ╝уБохГНуБНуВТч┤╣ф╗ЛуБЧуАБщЯ│ф╜ЬуВКуБлуБйуБоуВИуБЖуБкх╜▒щЯ┐уВТф╕ОуБИуВЛуБЛуВТшй│уБЧуБПшкмцШОуБЧуБ╛уБЧуБЯуАВ

MODO BASS 2уБзуБпуАБуВиуГХуВзуВпуВ┐уГ╝уВТц┤╗чФиуБЩуВЛуБУуБиуБзуАБуВ╡уВжуГ│уГЙуБохН░ш▒буВТхдзуБНуБПхдЙуБИуВЙуВМуБ╛уБЩуАВуБЭуВМуБЮуВМуБочЙ╣х╛┤уВТц┤╗уБЛуБЧуБкуБМуВЙуАБчРЖцГ│уБоуВ╡уВжуГ│уГЙуБлш┐СуБеуБСуБжуБ┐уБжуБПуБауБХуБДуАВ

MODO BASS 2уБоф╜┐уБДцЦ╣шмЫх║зуБзуБпуАБхРДуВ╗уВпуВ╖уГзуГ│уБФуБиуБлцйЯшГ╜уВТшзгшкмуБЧуБжуБДуБ╛уБЩуАВф╗ЦуБоуВ╗уВпуВ╖уГзуГ│уБоцйЯшГ╜уБлуБдуБДуБжуВВшй│уБЧуБПчЯеуВКуБЯуБДцЦ╣уБпуАБщЦвщАгшиШф║ЛуВВуБВуВПуБЫуБжуБФшжзуБПуБауБХуБДуАВ

я╝ЬуААMODO BASS 2 уБоф╜┐уБДцЦ╣шмЫх║з TOP